1. 前言

本文帮助摄影小白入门摄影中构图知识,本文主体内容从《摄影构图学》(本·克莱门茨、大卫·罗森菲尔德 著)中整理所得,算是我个人的对这本术的学习笔记吧。这本教材比较经典,其从最基本的理论开始讲解黑白摄影的构图,建议各位新手小白有空可以亲自读一读这本教材,相信能从中受益颇多。

2. 形状

艺术的创造离不开物体的形状,摄影也是如此。摄影师需要有着自行发掘自然存在的形状的能力,具备对这些形状的高度敏感性,灵活利用外界各种或显性或隐性的形状来构图。

2.1 画面与图形的关系

边框所包容的空间叫作画面。画面里的形状或物体叫作图形。图形一进入画面,在其之外部分就成为背景空间。

我们需要考虑图形在画面中的大小、位置来获得不同的视觉感受,同时,我们也需要考虑对图形的不同处理来获得更高级的视觉效果。比如,我们通过移动图形至相对于画面靠左或靠右来转变映衬关系,通过布光获得图形的影子来强调立体感,通过破坏图形的轮廓来强调不规则性,也可反之强调图形的圆滑,以及强调图形表面的图案或质感。

一个圆形没有方向性,但一个椭圆就因为其长轴而存在一种特殊的方向感,再改变图形相对于画面的位置,就能强调或减弱方向感。

当然,生活中的图形不会是规则的,改变画面与图形的关系能获得各种程度的视觉效果。

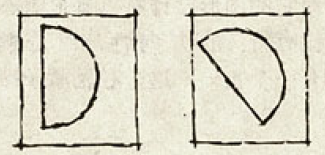

左面这个图形与画面更规则、更统一,给人一种稳定和严肃的感觉。而右面那个图形则显得不稳定,具有含蓄的运动感,而且显得有点随便。

2.2 观察自然界各种形状

在摄影实践中,人们往往不是把事先想好的美学构思加在拍摄题材身上。相反,摄影师依靠他的特殊的敏感,能对题材的感人因紫作出即兴反应,并从题材本身获取需要集中表现的美的素质。

所以,我们必须培养自己观察的习惯并不断提高自己的鉴赏能力,这是日后促使我们对某个情景作出瞬间的视觉反应的基础,随之才能产生优秀的作品。因此,在你的自我训练中,不能看一一眼了事,而要行细地买地观察。在初期,作为自我训练的一个部分,可自行选定一个题目,并尽可能从自然界中找到更多的答案。另外,我们可以利用旅行、散步、凭窗跳望,或室内小坐的时间来进行不用相机观察。

2.3 创造更自由和复合的形状

我们不单单要有发现图形的能力,也要具备创造、整合图形的能力。

最开始,我们要能设计或创造有规则的图形,而之后就要能够创造更复杂的图形,比如C形曲线的变换图形。

这里提供多种方法以供训练使用,以上是线条组合法,包含在内有如下几种方法以供参考使用。有些方法也可直接使用在摄影实践的过程中。

- 线条组合法:把几条S形曲线和几条C形曲线结合起来。

- 减图造形法:从基本图形(如圆、三角形、正方形等)的边角处利用各种线条(直线、C线、S线等)进行裁剪。

- 增图造形法:与减图造形法相反,是利用线条进行增加、复合。

- 剪纸造形法:用剪刀或锋利的刀片作一系列的自由式剪纸。

- 烧纸造形法:用小火将纸烧出一个不规则形状的边和角。

- 随意造形法:随意造形,然后从中选出一个单个形状或一个复合形状,把选好的形状涂成黑色以资鉴别。

2.4 多类形状、细分空间

拍摄实践过程中,很多拍摄题材包含两个或更多形状。而我们对其最佳的锻炼方式就是自行构造多个形状的图形和画面。

而空间也可进行划分,锻炼方法就是对一个单一画面不断增加长短竖横线,仔细考虑出现的新矩形与整个画面的协调性,之后再尝试将一些形状涂黑,看看整体效果。

也可以擦去线条,看看增加的图案是否具有协调性、趣味性。

之后再进阶就是将各种图形、线条组合了,看看结果是否能使构图和谐并富有表现力。

3. 线条

线条在自然界中占比极大,但是线条是人们抽象出来的一种表达事实、想法和感情的手段,其在自然界中本不存在,需要我们对其要有着深度理解,要能够从身边发现线条。

3.1 理解线条

我们应该善于观察题材内在的视觉要素,当我们观察船、帆、桥、树、房屋或人物的时候, 应该撇开它们的一般特征, 而把它们看作是形状、线条、质地、明暗、颜色和立体物的结合体。只有把深入的研究精神和强烈的个人兴趣结合起来,才能养成这样的观察能力。

而线条也可以不单单只是线条,线条的形式多不可数,比如粗细不一的线、或毛糙或平滑的线、蜿蜒曲折的线、断断续续的线、甚至是不规则的、复合的线。我们锻炼发现线条的能力的时候也可以尝试画画这些种类的线,在观察这些线条的过程中,要注意我们的视线是如何被它们引导的,要体会我们的视觉是如何感受这些线条的突然变化, 并细细感受着它们的含蓄或粗矿,曲线的隆起或动态的优美。

3.2 线条的作用

首先,要脱离对线条的狭窄认知,要能认识到广义的线条,线条不只是作为引导线出现在画面的主体结构中,更是如同形状一样充满整个画面。

线条除了作为引导线

一方面:

把线条的位置和方向当作一种象征, 它能使人们产生一定的联想。例如:垂直线代表生命、尊严、永恒、权力以及抗拒变化的能力;水平线趋向于表示寂静和安定、大海的平静、死亡、大地和天空;斜线意味宥行动、危险、崩溃、无法控制的感情和运动;参差不齐的斜线使人联想起闪电、意外变故和毁灭;圆形的和隆起的曲线象征着大海般流畅的运动, 象征着优雅、色情、成长和丰产;垂直和水平线条的结合使用表明人造的结构。

也要记住,也许有些人能对线条高度敏感,能用此创作,但其面向的观众可能并不能意识到其中的含义,一些作品就不断突出或强调某种风格的线条来表达一类象征性,就好比一些宗教的建筑都是尖顶拱门一样。

另一方面:

线条涉及形状或形体的有连续性的外缘,轮廓能给予观察者一种“触觉”,视觉、触觉等多种感觉的叠加,能产生多重含义,进而影响照片的表现力、质感。

如果难以理解“触觉”的体现,可以联想一下菠萝或榴莲,其轮廓即便只用视觉都能让人瞬间尝试尖刺的触感。

而在照片中,影响形状轮廓的方式有很多,比如使用很硬的灯光来造就对比大的阴影边缘,连贯的、轮廓鲜明的分界线给人以一种十分确切的感觉。当然,轮廓还可以产生其他的比如立体感等有趣的效果。

4. 明暗

在构成视觉艺术的各种要素中, 明和暗对摄影具有特殊的重要性。因为有了明和暗, 照片中各种物体才成为可以看得见的影象;所有其它要素, 包括形状、线条、质感和立体感等, 实际上都是明和暗的不同表现形式而已。

从根本上说, 明暗只是色的三大特征之一,其它两个是色别和色艳度。

4.1 明暗的作用

没有哪一种造型手段能像摄影那样, 用从纯白到纯黑的无数个灰色层次的变化, 把物体的立体感那样生动地表

现出来。没有哪一种造型手段能像摄影那样,在一个平面上向人们提供凸起和凹下的幻觉, 从而构成一个逼其的立体形状。

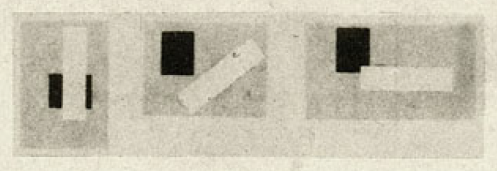

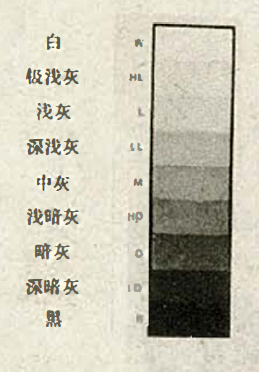

以上是人们设计的一个图谱,用来作为识别和记录色调的依据。

色调的使用也需要多样化,如果大部分照片以灰色级谱的中间色调,那么就会使人觉得沉闷乏味。

按照这个色调可以将照片分为:

-

高调照片

一张照片, 如果它主要包括了灰色级谱的上半部分(白、极浅灰、浅灰、深浅灰和中灰), 一般说它表现的是轻松愉快的气氛, 这样的照片被称为高调照片。

-

低调照片

一张照片如果主要包括灰色级谱的下半部分(中灰、浅暗灰、暗灰、深暗灰和黑色),它表现的是阴沉忧郁的气氛, 这样的照片被称为低调照片

但同时要注意的是无论是高调照片还是低调照片,都应该全范围包含色调图谱上的色调,依次来破除单调性。

现实中人们总是不可避免地要把照片上的色调和实物、经验以及情绪联系起来:愉快的情绪是和明亮的调子相联系的;压抑忧郁的情绪是和接近黑色的调子相联系的;荒凉是和灰色相联系的。当然,这也不绝对是,小部分情况的照片通过一些艺术处理进行特殊的情感表达。

这种联想关系还被扩大到伦理道铩范畴中去。明与暗经常被用来和正面事物与反面事物、善与恶相联系。

如果照片的色调只是简单的修饰,屈从俗套,那只能算是乏味、没有特色的作品,而打破常规的处理则会因为其含义博得赞赏。

4.2 合理配置明暗的重要性

在学习配置明暗之前,需要能明确感知身边的明暗,要多去练习、观察。

明暗可以与物体的质感、照片的对比相联系,但同时有一条经验是: 明和暗的意义远远不止是使被摄物具有立体感或者美化被摄物。

一般说来, 对被摄体的处理越发细致具体, 例如清晰地照明和逼真地反映, 作品的艺术效果就可能越发浅薄单调。

正像画面中多余的物体能降低主体的感染力一样, 明暗配置不当也能削弱构图效果

5.质感

5.1 感受质感

所谓质感,俗称质地,也是自然界所有东西都有的一种属性:光滑的、粗糙的、闪光的、波纹的、崎妪不平的、千枯的、滑溜的、含砂的、绒毛状的、起皱纹的、木纹状的或别的样子的, 数不胜数。

质地的概念是和触觉有关的, 和皮肤与物体表面接触时的一种感受有关。它和视觉、味觉、嗅觉、听觉相辅相成。而且,人们往往有一种内在的, 要求触摸物体的强烈欲望和一种去体验质地的好奇心。

质地的改变也会影响感受,给人带来更复合的反应。

质地带来的触摸反应和情感的联系很是密切, 以致我们会对某些质地感到满意, 而对另外一些质地产生反感。质地能使人兴奋和冲动。

同时,质地与视觉关系密切,比如物体表面的差异尽管纯粹是视觉上的, 而且人体也没有机会去接触这个表面, 但是这种表面质地的外观本身就足以给人脑传送一个刺激, 从而使人得到一种触觉反应。

5.2 理解质感

在视觉可辨范围内的任何明暗变化都能产生出一种视觉质感。

质感的构成很是复杂,明暗、线条等复杂组合都能产生不同质感。若是一开始直接观察是很难理解的,所以需要我们自己不断训练这种感觉。

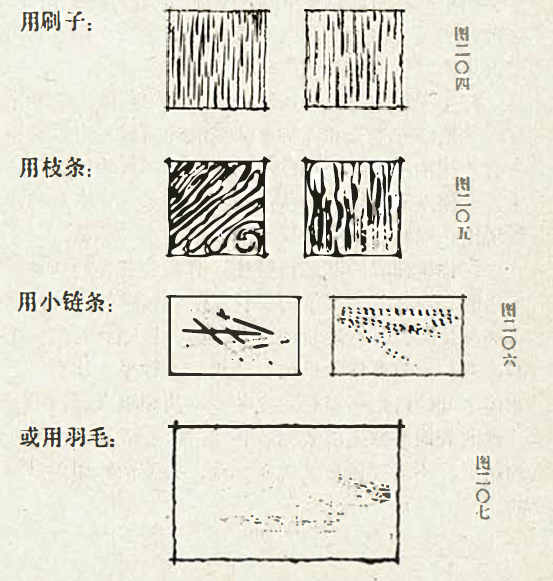

至于训练方法,也是在画面中进行不断作画,不过这次是需要分别用线条、形状等,甚至不同工具来作画,看看结果是否体现不同质感、是否具有美感。这样所创造的任何质地, 无论看来多么稀奇古怪, 都不要轻视。说不定在什么时候你会在自然界里发现和它一模一样的东西。

在这之后再养成观察的习惯,自然存在的或人工制造的任何一种群体物质都是质感题材的最佳源泉。

最后,当我们用相机创作时,不要只满足于客观地再现主题, 而要想方设法用夸张手法去反映你所认为 最有意义的质地或其它方面的特征。

6. 立体感

6.1 立体感的作用

自古以来,人们首先注意的都是那些动人的立体造型。比如说,比起一栋方形涂有奇异颜色的建筑,一栋颜色单一但形状奇异的建筑更能引人注意。

对于艺术来说,“ 立体物一一立体感” 这个名词, 它包括了“ 空间” 和“ 形状” 两者的意思。

由于立体物是一种既能看到, 也能摸到的东西, 又具有引起情感反应的力量, 所以了解立体物的本质就成为摄影构图学中必不可少的一项内容了。

6.2 理解立体感

人们往往错误地把立体物当作形状来对待。形状是平面的, 没有可见的形度或深度。而立体物最明确的特点就是它有厚度。

明暗层次能给人带来球体感而不是平面感,特别是能营造透视氛围的明暗层次。

也要注意,不同立体感需要的明暗层次不一样,比如球体的层次是连续性的, 而立方体或棱柱体的因层次则是非连续性的。

而为了加强对立体感的理解和鉴赏能力, 可以在我们的附近选出各种各样的物体并努力表现它们丰满的立体感。花瓶、盒子、灯座、装饰品、瓶子、罐子、彶纸荽、小收音机、玩具、儿激积木等等都是很好的观察对象。尽扯寻找不同轮廓和不同形体的物体以便于研究。而训练的过程也可以从单一物体到多个物体,从规则物体到复杂物体。

许多摄影家的习惯是只注意拍摄题材, 而忽略了在挖掘题材和表现手法这两个方面, 视觉感受才是最本质的东西。

表现立体形态的两个方法是造成阴和影、使用轮廊线,要表现出其中的复杂性。

对于室内题材,从静物开始,要明确物体间的组合关系,根据主题来前后摆物体创造各种构图。

对于户外题材,就要努力发掘奇形怪状的复杂物体了。

如果目的是专门为了表现立体感, 那么拍摄时机就要选在上午或下午较为适中的一段时间里,这时阳光是斜射的。

7. 布局

7.1 单一物体或人像的布局

对于单一物体:

主体相对于画面的摆放,任何一个相对位置的摆放都能带来不同的效果。所以思维上不要被规则限制,要对任何布局的构图都不带有偏见。

为了有所创新, 必须学会观察。观察不是为了肯定已知事实, 或套用传统理论,重要的是从中作出自己的判断。

对于单一人像:

人像和小物体不一样, 我们不可能把人像的底部与人体本身完全隔裂开来。

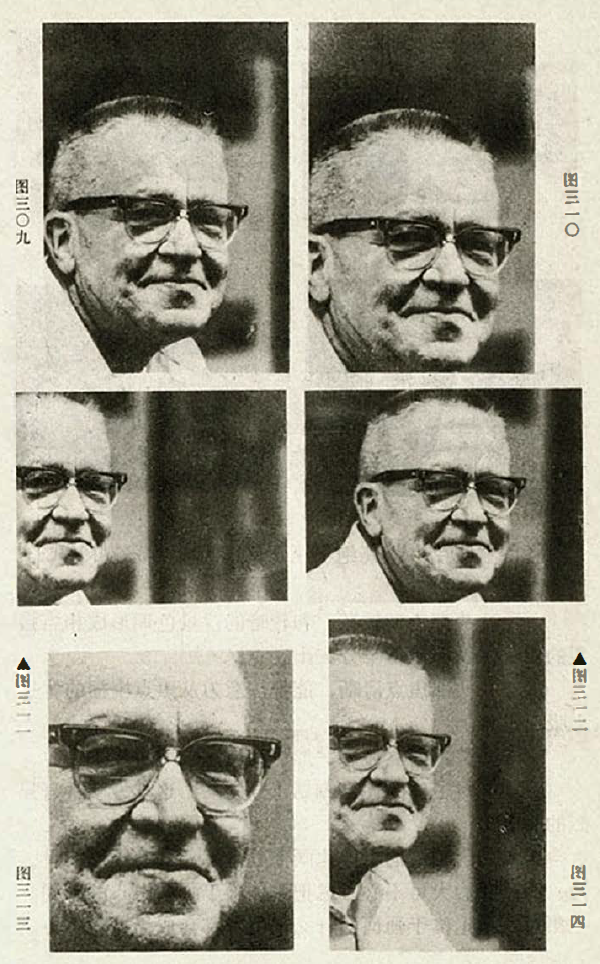

要使注意力绝对集中在头部, 而不集中在背景的任何部位上, 就得把人像安置在背景前面适当的位置。

另外有一点,当拍摄的主体足够大(特写),那么大可不必考虑把主体罚于画面中心的原则。因为拍摄对象不论位于画面的什么部位, 都会成为趣味中心。

如果画面上有两个同等吸引力的对象时:

如果想强调双方的共同重要性而不强调任何一方, 那么就要以几乎问等的重要地位来表现双方,甚至将双方体现为一个整体。

而若在尝试不断改变后得出结论:

- 如果画面上没有强有力的竞争对手, 趣味中心就不一定布置在画面中心附近, 可以安排在效果最佳的任何部位。

- 如果画面包括了附加的对象并有可能分散注意力, 就要把中心部位让位给主要对象, 使它具有更大的吸引力。

- 把附加对象布戏在紧靠边框的地方或裁掉一部分, 就能体现出它的从属地位。

7.2 布局的其他作用

除了利用布局占比来突出主体地位,还可以“手动指出”着重点,无论主体前有多少障碍物,通过引导来自然而然的让观众不由自主的去注意这个主体。

- 当拍摄人造物体时,有时能发现尖形的物体和箭状物体,可用来把注意力引向选定为趣味中心的内容上去。

- 当两条或多条线交叉的时候, 注意力便集中在交叉点上。

- 一条有力的线条, 或曲或直, 总能引导观察者顺着它的路线去探视, 去寻找在它终端的那件东西。如果线条从画面的边缘开始,那么效果就更加明显。

8. 节奏

8.1 节奏与秩序

节奏代表着一种秩序,而作为摄影师、艺术家,我们必须在无秩序之中寻求秩序,在一片混乱之中看出生活某一侧面的反映。

对于差异与混乱:

面对形状, 色彩、质感各自不同的大批拍摄对象,摄影家的脑子里总是不断地盘算着怎样从杂乱无章之中理出和谐的因素。而题材中对立因素的数量和对立的强烈程度决定着它们被强调的程度,只要题材是合适的混乱,那么大胆的使用这些杂乱无序的对象便是。

对于相似与和谐:

要在一片混乱中发现一些具有共同特征的图形,它们可能在大小、形状、方向、色调或质感方面有相似之处,将它们以适当的方式组织起来。

8.2 节奏的视觉感

对于自然界,昼夜交替, 四季循环, 海浪拍岸,心脏搏动等等都有自己的节奏,这些节奏共同保证自然界的秩序。对于人,大部人出生就具有很强的节奏感,人类每一个活动都和某种节奏形式有关。

在有节奏的作品中, 不见得每个物体都十分相像或每个间隔都完全相等, 也不见得都是严格地亚复出现的。它不是机械式的, 而是有许微妙的差别和变化, 正是这些差别和变化给作品增添了趣味。

比起其他构图原则来, 节奏更能引起视觉的快感。它有很大的活力, 即使最平淡的题材, 只要发现了和再现了某种节奏, 照片就能给人以深刻的印象。

8.3 节奏的形成

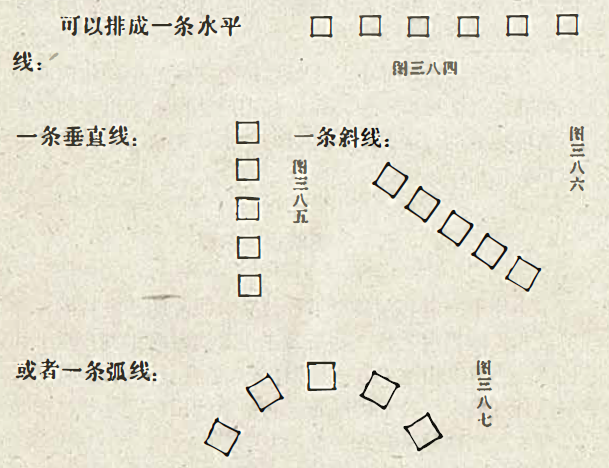

节奏最简单的形式, 是通过某一形象, 以相同的间隔重复出现而形成的一定格局。以最简单的情况为例:

但要注意的是,正像过多的差异会引起混乱一样, 过多的相似也显得缺乏趣味而导致单调。

要记住,在自然界, 这样的单调节奏的景色可能是美的, 但是人的目光并不在它的上面停留多久。人们会很快地把目光移向其它风景,从而进行了调剂。留在人们头脑中的印象并不是照片上拍摄下来的景物, 而是草地、花坛或砖墙与邻近景物的结合体。

所以重要的是摄影家必须提防人们的心理习惯对各种感觉的影响。

最后,要记住物极必反,太强调单一节奏会导致单调,而极度强调单一节奏则能表达一种独特的富于吸引力的质感。作为一位合格的摄影师,要能正确把握其中的妙处。

当然,节奏的形成不止上述这种单一节奏,还有很多都能形成具有美的节奏:

- 除了目标物体,有规律的间隔也可以形成节奏

- 除了单一形状或线条,以某种方式结合在一起的成组的景物, 或由几个成分组合起来的景物, 也可以作为形成节奏的主体。

- 以及交替形成的节奏

- 还有渐变形成的节奏

- 辐射形成的节奏

- 由一条中轴线向其他方向形成的节奏

- ······

8.4 随意的节奏和动感

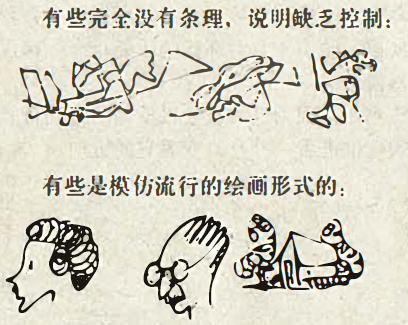

仔细观察乱写乱画出来的东西, 能学到很多关于节奏的知识。

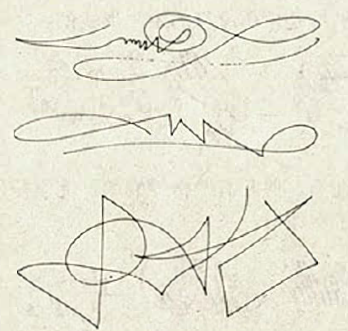

下面的线条都是下意识涂抹出来的:

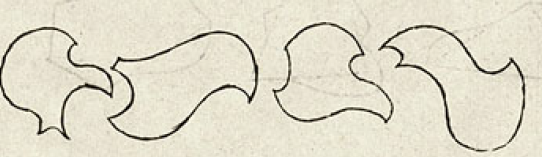

当我们看到这些流畅的线条时, 目光就要被其中的运动路线所吸引, 从而产生情感反应。节奏能被感觉到, 是因为这种线条以不同的方式奇妙地反复着, 波浪式地推进着, 井且改变着它的方向。

除了线条,形状也是如此,通过连续不断的形状之间的相似来保持了统一性,而每个形状又有足够的差异,使人有所期望, 才能把这些形状一个接一个地看下去。

在自然界,我们不难发现许多题材中都有随意线条和形状,其中都包含着潜在的运动,要学会观察与理解。